누군가에겐 인생 최대 재앙, 누군가에겐 그냥 일 about writing2021. 9. 11. 21:41

주말과 쉬는 날이면 꾸준히 열심히 쓰고는 있는데 아직 네프스키 대로에는 도달하지 못했다. 중반부의 문단 두 개 발췌해 본다. 패션지에 대한 게냐의 생각 +

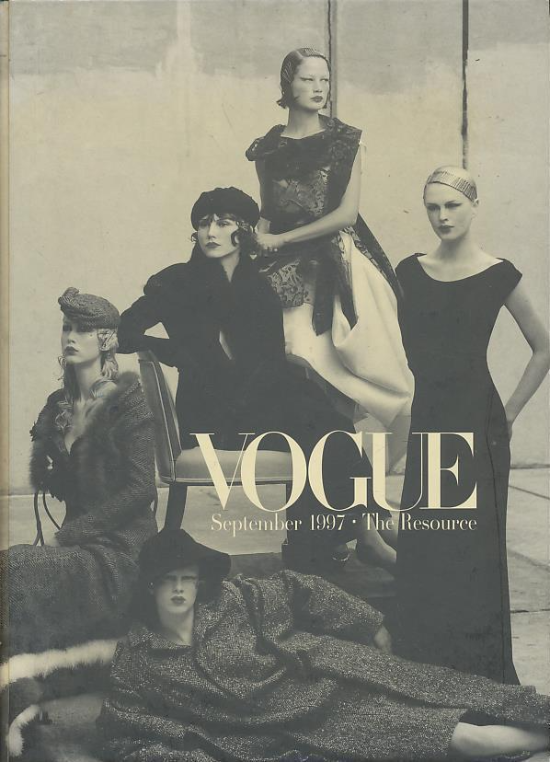

위의 사진은 이 이야기가 펼쳐지는 시간적 배경인 1997년도 보그에 실린 화보. 1997년 4월호에 실린 크리스찬 디오르 화보라고 함.

* 이 글을 절대로 무단 전재, 복제, 배포, 인용하지 말아주세요 *

패션잡지와 사진작가들은 미샤에게 사족을 못 썼다. 미샤는 패션계에도 지인이 많았다. 파리와 밀라노에서도 행사 초청이 끊이지 않았는데 바쁘다는 이유로 거의 참석은 하지 않았지만, 이번처럼 해외에서 모스크바나 페테르부르크까지 찾아오는 경우는 종종 스케줄을 잡았다. 패션업계 사람들은 미샤가 어떤 스타일이건 옷을 제대로 입을 줄 안다고들 떠들어댔다. 스튜디오에서 목이 늘어난 티셔츠와 슬랙스 차림으로 찍힌 스냅 사진마저도 ‘그런지 룩의 정석’이라는 멘트와 함께 잡지 뒷장에 실리는 지경이었다. 게냐도 근사한 옷을 싫어하지는 않았으나 패션 잡지들이라면 질색이었다. 세상이 멸망해도 상관없다는 투의 무심한 표정으로(좀 더 정확하게 표현하자면 마약을 한방 찌른 표정으로) 괴상한 옷들을 입고 한껏 허세를 부리고 있는 모델들의 화보들도 마음에 들지 않았고 무엇보다도 보그나 엘르, 그리고 이들을 어설프게 따라 하며 우후죽순 생겨난 러시아 패션지에 실리는 기사들의 문체가 역겹고 간지러웠다. 어떻게 저런 식의 문장을 구사할 수 있는지 이해가 가지 않았던 그는 그쪽 업계 사람들이 실제로는 그보다 더한 말투를 쓴다는 사실에 경악하고 말았다.

언젠가 게냐는 미샤가 구슬려서 엘르 촬영에 동참했는데 그건 그의 인생 최대의 재앙 중 하나였다. 집에 돌아왔을 때 게냐가 다시는 패션지 촬영 같은 건 하고 싶지 않다고 짜증을 토로하자 미샤는 발레 화보는 곧잘 찍으면서 왜 그러느냐고 물었다. ‘그건 다르죠. 일이니까’ 라고 대꾸했을 때 미샤는 ‘그래? 춤 빼고 나머지가 다 일 아니고?’ 라고 진심으로 의아해하며 되물었다. 이러니 대화가 길게 이어질 리가 없다. 하여튼 게냐가 싫다는 티를 제대로 냈기 때문인지 미샤는 그 이후부터는 그를 잡지나 광고 촬영에 연결해주지 않았다. 갈런드는 아쉬워했다. ‘그런 걸 많이 해야 더 유명해지지. 돈도 더 벌고’ 라고 솔직하게 충고를 했다. 게냐는 자신의 일은 무대에서 춤을 추는 거라고 대꾸했지만 갈런드가 이해해주리라는 생각은 하지 않았다. 상관없었다.

저 당시 나도 페테르부르크에 갔었고 패션잡지는 좀 비쌌기 때문에 초기에 물가가 잘 와닿지 않던 시절에만 보그와 엘르, 마리 끌레르 부류의 잡지 중 두어 권을 사서 읽었던 기억이 있다. 그 중 한 권에는 당시 제5원소 이후 한참 핫하게 뜨기 시작했던 밀라 요보비치 화보가 실렸는데 빨강 파랑 까망 셀로판 테이프 같은 것으로 몸을 칭칭 감은 화보여서 '예쁘긴 한데 참 패션이란 이상해' 라고 생각했던 기억도 난다 :)

이후엔 '패션지 따위 집어치워!' 하면서 매주마다 나오는 쩰레빅(텔레비전 방송 주간 편성표 + 연예계 소식이 담긴 옐로페이퍼 주간지 ㅋㅋ)을 사서 읽는 것으로 전환됨 ㅎㅎㅎ

구글링해서 나온 1997년도 보그 잡지 화보 두 장으로 마무리.

'about writing' 카테고리의 다른 글

| 결국은 엠티비와 무즈티비 (2) | 2021.10.09 |

|---|---|

| 지나의 질문에 대답하기 - 지젤과 키트리 (0) | 2021.09.22 |

| 쓰는 중 - 침묵하는 쪽이 편하지만, 예외 (0) | 2021.09.05 |

| 쓰는 중 - 풀코보 공항 2, 항상 없는 카트와 이따금 사라지는 가방 (6) | 2021.08.27 |

| 쓰는 중 - 풀코보 공항에서 (2) | 2021.08.21 |